Quale motivo mai ci sarebbe di scrivere una lettera a un capo di governo a più di tre decenni dalla sua morte? Per giunta dopo oltre quaranta di vita all’estero, dall’età di sei anni? Se poi il leader in questione è Nicolae Ceaușescu, le circostanze appaiono quasi paradossali. Eppure, non troppo tempo fa, un cittadino svizzero originario della Repubblica Socialista di Romania decide di cimentarsi proprio con questa impresa.

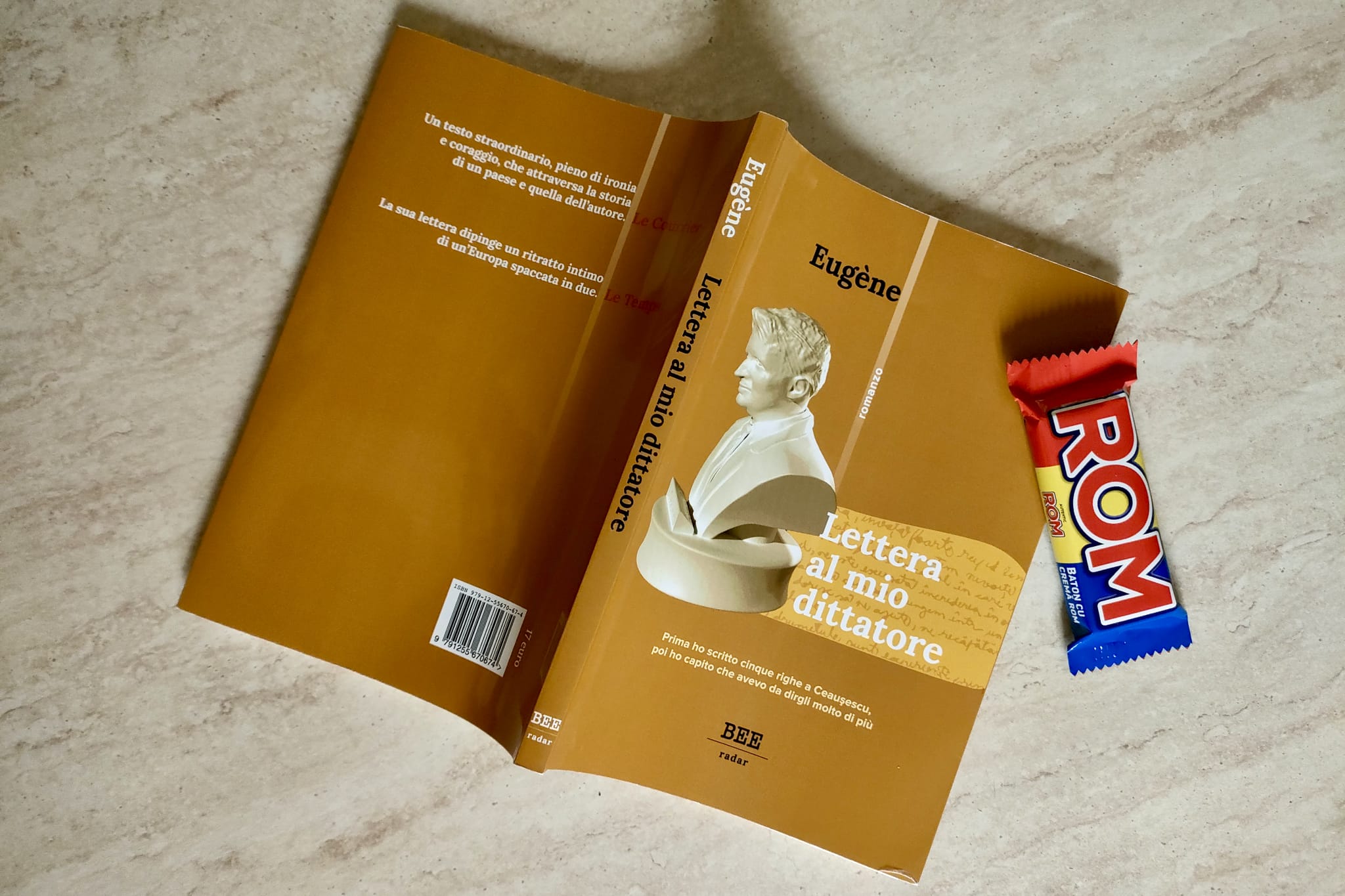

Ne viene fuori un libro che nel 2023 vince vari riconoscimenti, tra cui il premio svizzero per la Letteratura e il prix du Roman des Romands. Lettera al mio dittatore di Eugène è ora disponibile sugli scaffali italiani nella traduzione dall’originale francese di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, pubblicato da Bottega Errante Edizioni.

Pseudonimo di Eugène Meiltz, nato a Bucarest nel 1969, arriva a Losanna nel 1975. Insieme al fratello si ricongiunge con i genitori a Losanna, nel cantone di lingua francese del Vaud. Lì frequenta la scuola, l’università, si sposa, lavora e vive tuttora, senza mai smettere di riflettere sulla propria condizione di emigrato. Sperimenta vari modi per elaborare la portata culturale ed emotiva delle sue origini, e ogni tentativo lo riconduce volente o nolente sempre a confrontarsi con la figura del Conducător, il cui viso l’aveva accompagnato sin dai primi anni di vita in Romania.

Per le strade di Losanna, nei luoghi pubblici e sugli autobus, il tuo volto aveva lasciato il posto a grandi manifesti raffiguranti un coniglio che adorava il cacao in polvere, un cowboy a cavallo che fumava una sigaretta o quattro ragazzi su un’auto rossa che tenevano una birra in mano. A differenza dei miei genitori, sentivo la tua mancanza. Mi piaceva il tuo sorriso pieno di bontà.

Le cronache del paese balcanico sotto il socialismo sono onnipresenti nella vita dell’autore sin dalla più tenera età, con i membri della famiglia e della comunità romena di Losanna che inevitabilmente ne discutono senza sosta ogni dettaglio in qualunque occasione si incontrino. Quando Nicolae Ceaușescu e sua moglie Elena vengono poi sommariamente processati e subito dopo fucilati il 25 dicembre 1989, Eugène ha vent’anni e in Svizzera, così come in altri paesi europei e mondiali, gli eventi in Romania sono seguiti con attenzione da televisioni e radio.

In salotto, mio fratello, mio padre, mia madre e io ci siamo guardati aggrottando la fronte. Abbiamo fissato di nuovo lo schermo per ascoltare i commenti di non so quale esperto dei paesi dell’Est invitato al telegiornale di Antenne 2. Ci eravamo trasformati in statue di sale. Mio padre si è acceso una sigaretta in silenzio.

«Quando si è svolto il processo?» ha domandato mia madre.

«Zac!» ha sogghignato mio fratello. «È finito. Andato».

«Meglio così» ha concluso mia madre. «Altrimenti Ceaușescu avrebbe sbraitato contro tutti quanti».

«Quindi possiamo passare ad altro» si è rallegrato mio fratello. «Credo ci sia un film con Schwarzenegger su TF1».

«Ma avrebbe dovuto esserci un’indagine!» si è infuriato mio padre. «Un’incriminazione. E poi dei testimoni convocati dalla difesa».

A Losanna, il giorno di Natale, ci siamo messi a litigare sulla tua esecuzione avvenuta da qualche parte nella campagna romena. Vivo o morto, sei una maledizione.

Il violento epilogo della storia di Ceaușescu potrebbe infatti sembrare l’evidente fine di questa storia. E invece proprio la morte del Presidente della Repubblica Socialista di Romania comincia a intensificarsi la ricerca di una spiegazione, una risposta alle domande che Eugène si pone sin da bambino e attraversano Lettera al mio dittatore.

Né la lingua francese, né la nazionalità elvetica offrono sufficiente sicurezza e stabilità alle fondamenta della sua identità. Mentre da una parte il dialogo con chi quel sistema l’ha vissuto e sperimentato da dentro sembra non esaurirsi mai, dall’altra è costretto a fare continuamente i conti con quelli che hanno assistito ai fatti dall’esterno e con i loro stereotipi da decostruire e i pregiudizi da sfatare.

Avevo gettato il romeno alle ortiche quando avevo dodici anni. I miei genitori continuavano a parlarmi in romeno e io gli rispondevo instancabilmente in francese. Volevo parlare la lingua del paese in cui vivevo. Guadagnarmi un po’ di normalità. Tu non puoi capire questi problemi da migranti: da quando eri salito al potere il tuo cavallo di battaglia si chiamava “nazionalismo”.

Questa “lettera” è quindi un tentativo ben riuscito di mettere in ordine le tessere che compongono la sfaccettata individualità del proprio autore, nel quale ogni persona inserita in un contesto di emigrazione troverà uno specchio. Opera nata in un contesto estero e per un pubblico straniero, lo conduce abilmente con schiettezza nelle pieghe della storia contemporanea romena mescolando vari generi: autobiografia, pièce teatrale, romanzo di formazione, sfiorando il reportage quando Eugène torna nel paese dov’è nato, a più riprese, in diverse fasi della propria vita.

Vi è però anche un altro motivo, più intimo e personale, che rende la scelta del destinatario non casuale. Lo scoprirà chi intraprenderà questa lettura fluida, dai toni lievi e i contenuti densi, condita da quell’ironia dolceamara che può dirsi marchio di fabbrica della regione balcanica, come un anticorpo trasmesso nelle decadi. Il distillato di un lavoro di due anni, maturato nell’arco di mezzo secolo.

All’inizio pensavo che avrei impiegato solo qualche sera, una settimana al massimo. Alla fine il progetto mi ha richiesto due anni. Perché non ho mai voluto che questa lettera avesse la precedenza sulla minima attività o sul più piccolo lavoro. Per me era molto importante che tu venissi per ultimo. Ho persino trovato il tempo di buttare l’immondizia, prima di continuare la stesura. Mio figlio non mi ha mai sentito dire: “Non ho tempo di giocare con te al parco perché sto scrivendo una lettera a un dittatore”.

Clicca qui per altri consigli di lettura oltre il meridiano 13!

Lettera al mio dittatore, Eugène, traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi, Bottega Errante Edizioni, 2025